この記事の内容

※タップすると該当箇所までジャンプできます。

基本情報技術者試験をはじめとするIT資格の勉強をしていると、「アルゴリズム」という言葉をよく目にしますよね。

アルゴリズムとは、「プログラムが処理をどの順番で行っているのか」のことです。そしてアルゴリズムを図を使って見える化したものを流れ図とかフローチャートと呼びます。

アルゴリズムや流れ図の問題は基本情報技術者試験で頻出問題。「慣れれば解ける」といわれることも多いですが、最初の内は記号や分岐のルールに戸惑う方も多いです。

この記事では、流れ図の基本から実際の過去問の考え方まで、丁寧に解説しています。「これから基本情報技術者試験やITパスポートなどIT資格の勉強中」の方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

もし「テキストだけでは理解しづらい」と感じているなら、図解やアニメーションで学べる動画講座もおすすめです。

例えば【BizLearn】や【Udemy】では、流れ図やアルゴリズムを視覚的に学べる初心者向けの講座が豊富にそろっています。

合わせて読みたい

-

-

BizLearn基本情報講座の評判・口コミは?おすすめポイントまとめ

続きを見る

流れ図(フローチャート)問題の解き方をわかりやすく解説!

流れ図(フローチャート)はアルゴリズムを図を用いてまとめたものです。

アルゴリズムとは、「問題を解決するための手順や計算方法」のことですが、もっとわかりやすく「コンピュータが処理する順番のこと」と覚えるといいです。

占いとか心理テストの時に、はいといいえで分岐されたすごろくのような診断チャート見たことはありませんか?あの診断チャートをイメージするとわかりやすいかもしれないです!

流れ図はアルゴリズムを見える化したもの

流れ図は、アルゴリズムを見える化したものです。基本情報技術者試験では問題文に当たり前のように流れ図が出てきますが、どんなアルゴリズムを表現しているのかを確認するものだと思ってください。

例えば、図を見て「xにnを代入しているな」とか「xに100を加えているな」とか。「1+1を100回繰り返すプログラムを表した流れ図だな」など、どんなプログラムなのかイメージできるかどうかを問う問題がほとんどです。

システムを実際に開発するときは、アルゴリズムを作れるようになるのも大事ですが、基本情報技術者試験ではそこまでの必要はありませんので安心してください。

流れ図の解き方 = 基本構造覚えるだけでOK

アルゴリズムには順応型・分岐型・反復型の3つの基本構造があります。流れ図は、この3つの基本構造を理解しているだけで書いたり読んだりすることができます。

それぞれの意味は以下でまとめておきます。

アルゴリズムの基本構造

- 順応型・・・今の処理が終わったら次に進む構造

- 分岐型・・・条件によって処理の方法が違う構造

- 反復型・・・ある条件を満たすまでその処理を続ける構造

もう少しわかりやすく説明しますね!

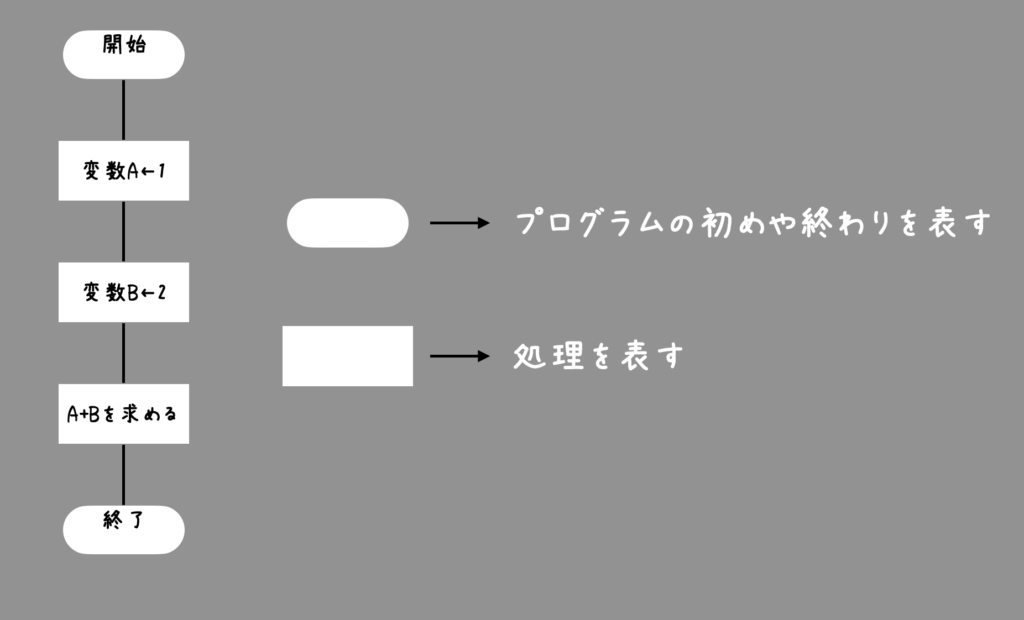

【長方形】順応型は一方通行の処理のこと

アルゴリズムの基本構造一つ目は「順応型」です。

順応型処理の例

- 変数aに1を格納する

- 変数b

- a+bを求める

このように、長方形のみで書かれた流れ図は、一方通行に処理を進めるだけの簡単なアルゴリズムを表します。

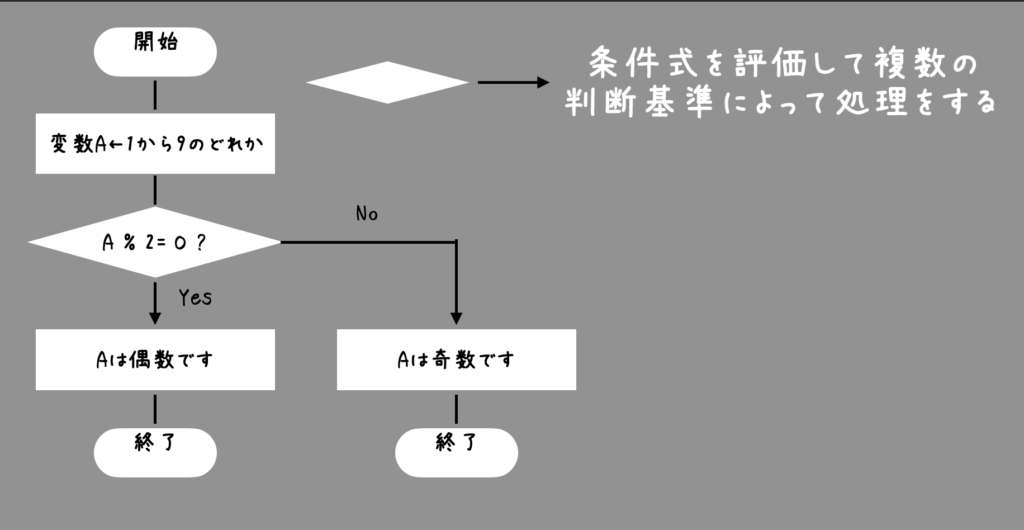

【ひし型】分岐型は条件によって処理が変わる!

アルゴリズムの基本構造二つ目は「分岐型の処理」です。

分岐型は、〇なら〇の処理、△なら△の処理といったように、条件によって処理が変化するタイプの処理の事です。

流れ図で分岐型を表現するときは、ひし形を用います。具体的に以下の処理を流れ図で表現してみましょう。

分岐型処理の例

- 変数Aに1から9の数字をランダムで格納する

- もしも、Aが奇数なら「Aは奇数です」と返す

- もしも、Aが偶数なら「Aは偶数です」と返す

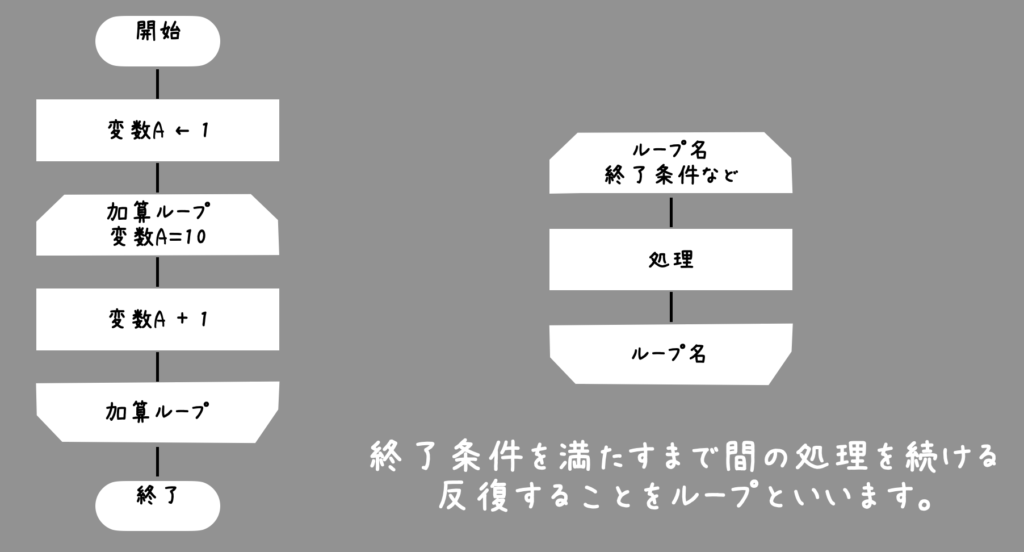

【八角形】反復型は一定の処理を繰り返す!

アルゴリズムの基本構造三つ目は「反復型の処理」です。

反復型を流れ図で表現するときは、六角形を半分にして繰り返す処理を中に組み込みます。

以下のような例で流れ図を書いてみましょう。

反復型処理の例

- 変数Aに1を格納する

- 変数Aに1を加える

- 変数Aが10になるまで2の処理を繰り返す

- 変数Aが10になったので処理を終了する

流れ図では、六角形を半分に割って、繰り返す処理を挟み込む状態になっています。なんかサザエさんのオープニングを思い出しますね…

過去問で流れ図の知識を深める!

実際に基本情報技術者試験の午前問題で出題された問題を解いてみましょう。

流れ図 × 基数変換の問題

次の流れ図は,10進整数 j(0<j<100) を8桁の2進数に変換する処理を表している。2進数は下位桁から順に,配列の要素 NISHIN(1) から NISHIN(8) に格納される。流れ図のa及びbに入る処理はどれか。ここで,j div 2 はjを2で割った商の整数部分を,j mod 2 はjを2で割った余りを表す。

出典:令和元年秋期 問1

上記の例題は、「流れ図 × 基数変換」の問題です。

問題文にて「次の流れ図は,10進整数 j(0<j<100) を8桁の2進数に変換する処理を表している。」とあるあるため、部分からこの下の図が10進数から2進数への基数変換を表す流れ図であることが分かります。

そして流れ図を見ると八角形の間にa,bが長方形に格納されてあるので、「a → b」の処理を、反復することも分かります。

解答の選択肢を実際にaとbに入れてみて、10進数が2進数へ変換されている選択肢を選びましょう。

まずはア、aに「j ← j div 2」、bに「NISHIN(k)←j mod 2」を入れてみましょう。

問題文から、「j ← j div 2」は 「jを2で割った時の商の整数部分をjに格納すること」を阿波らしており、bの「NISHIN(k)←j mod 2」は「jを2で割ったあまりをNISHIN(k)に格納すること」を表しているので、実際に、50をjに入れてみて考えましょう。

aの処理にて「50 ÷ 2 = 25」がjに格納。bの処理にて「25 ÷ 2 = 12あまり1」より1がNISHIN(k)へ格納。

本来50を基数変換したとき、「00110010」の為、最下位の値は0にならなくてはならない為、上手に基数変換できていない。

よってアは消去。

続いてイ。aに「j←j mod 2」、bに「NISHIN(k) ← j div 2」を入れてみましょう。

同じように、50を入れてみて、正しく「00110010」に変換されるかを試します。

まずはa「j←j mod 2」より「50 ÷ 2 の余りは 0」、b「NISHIN(k) ← j div 2」より「0 ÷ 2 = 0」なので、最下位の値は0。ここまではOK。

しかし反復し、2回目の処理にてa「j←j mod 2」より「0 ÷ 2 の余りは 0」、b「NISHIN(k) ← j div 2」より「0 ÷ 2 = 0」と、2日目以降ずっと0が続いてしまいます。

すなわち、「00000000」と正しい結果にならないためイも消去。

続いてウ。aに「NISHIN(k) ← j div 2」、bに「j←j mod 2」を入れて、50で試してみましょう。

a「NISHIN(k) ← j div 2」より、「50 ÷ 2 = 25」を最下位の値にする処理をしているため、そもそも論外。

2進数に25はあり得ませんのでウは消去。

これで答えはエとわかりますが、一応aに「NISHIN(k) ← j mod 2」、bに「j ← j div 2」を入れて、50で試してみましょう。

まずはa「NISHIN(k) ← j mod 2」より「50 ÷ 2 のあまりは0」なので最下位の値は0。ここはOK

そしてb「j ← j div 2」より「50 ÷ 2 = 25」をjに格納。

反復して2度目のa「NISHIN(k) ← j mod 2」は「25 ÷ 2 のあまり1」を最下位の値へ格納 10となり正しくなっている。

処理を8回反復していくと「00110010」となるので、エが答えだとわかります。

流れ図(フローチャート)以外!基本情報技術者試験おすすめ学習方法3選

「流れ図の解き方が難しい…」「なんとなくで解いていて、イマイチ理解できていない」そんな人は、あなたに合った学習スタイルで取り組むことが近道かもしれません。

ここでは、基本情報技術者試験をはじめ、ITパスポートや情報処理検定などのIT資格に共通しておすすめできる学習方法を3つご紹介します。

基本情報技術者試験おすすめの学習方法

| 学習手段 | おすすめ度 | 特徴 | 向いている人 | 主なサービス例 |

|---|---|---|---|---|

| 本・参考書 | ・費用が安い ・自分のペースで進められる ・網羅性が高い | ・独学が得意な人 ・紙で学習したい人 | ・キタミ式 ・栢木先生 | |

| 動画講座(Udemy) | ・映像で理解しやすい ・1講座単位で学べる ・レビューが豊富 | ・図や動きで理解したい人 ・短期集中型 | ・Udemy ・YouTube | |

| オンライン通信講座 | ・カリキュラムが組まれている ・質問サポートあり ・スキマ時間に学べる | ・効率的に合格したい人 ・学習管理が苦手な人 | ・BizLearn ・スタディング |

おすすめ学習方法①:本・参考書

「まずは自分のペースでしっかり理解したい」「手を動かしながら整理したい」という人には、参考書や問題集を使った学習がぴったりです。

僕が実際に中を見て確認した中で「基本情報技術者試験」の学習におすすめの参考書は以下の通り。

今回は基本情報技術者試験の参考書を載せていますが、上記3つの参考書は「ITパスポート」や「応用情報技術者試験」バージョンも出版されているため他のIT資格を勉強している方にもおすすめです!

以下の記事では、それぞれの参考書がどんな人におすすめなのか、メリットやデメリットを紹介しているので、基本情報技術者試験を本や参考書で学習したい人は是非読んでみてください!

合わせて読みたい

-

-

基本情報技術者試験に合格するためのオンライン講座おすすめ3選

続きを見る

おすすめの学習方法②:動画学習(YouTube・Udemy)

「テキストを読んでも理解しづらい」「もっとテンポよく学びたい」という人には、動画講座が断然おすすめ。

特に流れ図や条件分岐・ループ処理などは、アニメーションや講師の板書を見ながら学べることで直感的に理解しやすくなります。

中でもよく使われる動画教材は「YouTube」と「Udemy」の2つ。YouTubeは無料で手軽に見られますが、内容が断片的だったり、体系的な学習には不向きなケースもあります。

その点、Udemyは講座ごとにしっかり構成されており、「初心者がつまずきやすいポイント」や「本番で問われる思考の順序」が整理されているので、あなたが効率よく学べる環境が整っています。

Udemy(ユーデミー)とは?

| サービス名 | Udemy |

|---|---|

| 料金 | セールを活用すると1,000円~2,000円 |

| 学習形式 | 動画(講義形式) + スライドや資料あり |

| 対応範囲 | 科目A 科目B両方対応 |

| メリット | ・動画が複数に分かれていてスキマ時間に学習しやすい ・わからないところがあれば質問に対応してくれている |

| デメリット | ・セールがやっていないと高額(1万円程度) ・講師によって質に差がある |

| こんな人におすすめ | ・文章よりも動画派の人 ・スマホで学習したい人 |

| 公式サイト |

特におすすめ動画教材がUdemyで、YouTubeよりも体系的に学習できるだけでなく、セールを利用すれば参考書や問題集と同じかそれよりも安く1つの講座を購入できます。

「動画で見て・聞いて・理解する」スタイルが合うあなたにとって、Udemyはまさに最短ルート。

倍速や字幕対応でスキマ時間でも学習が進むので、通勤中やちょっとした休憩にも活用できます!

Udemyの基本情報技術者試験講座おすすめ3選

⇔スクロールできます⇔

| 講座名 | おすすめ度 | 料金 | 特徴 | 講座詳細 |

|---|---|---|---|---|

| ~始めから効率よく学ぶ~ 基本情報技術者試験 最速 合格講座 | 10,000円 | ・11.5時間の動画講座 ・科目A・B試験対策両方に対応 | ||

| 初心者からプロのエンジニアになる講座 | 13,800円 | ・54.5時間の大ボリューム ・少し高度な内容も学びたい人向け | ||

| 現役講師が教える【基本情報技術者試験 科目A】講座 | 4,800円 | ・24時間の動画講座 ・すぐ最新情報に更新してくれる |

関連記事:Udemyで基本情報技術者試験合格を目指す!おすすめ講座5選!

おすすめの学習方法③:オンライン通信講座

「独学だと何から手をつけていいか分からない…」「自分では学習の計画が立てられない」そんなあなたには、オンライン通信講座でプロが作成したカリキュラムに沿って学習するのがおすすめ。

オンライン講座で学習することで、わからないところをすぐに質問できるため、挫折するリスクを下げてられますし、学習ペースも管理してくれるので、モチベーションの維持にもなり、より確実に合格を目指せます。

特におすすめなのが、現場のエンジニア視点で設計された実践重視の「BizLearn」と、短時間で効率よく学べる「スタディング」の2つ。

基本情報技術者試験 おすすめオンライン講座

もしあなたが基本情報技術者試験を受ける予定なら、「科目A試験を免除できる」BizLearnがおすすめ!

他のITパスポートや応用情報技術者試験にも対応しているので詳しくは、公式サイトをチェックしてみてください。

合わせて読みたい

-

-

BizLearn基本情報講座の評判・口コミは?おすすめポイントまとめ

続きを見る

まとめ:流れ図の構造を理解すれば、アルゴリズム問題は怖くない!

今回は、アルゴリズムと流れ図(フローチャート)の基本から、問題の読み解き方までを解説してきました。流れ図は記号や構造を理解することで、試験問題の読み方・解き方が一気にラクになります。

まずは基本の「順次」「分岐」「反復」を押さえて、実際の過去問にどんどん挑戦していきましょう!

アルゴリズムの問題は基本情報技術者試験には出題されることが多々ありますのでしっかりと理解していきましょう!

アルゴリズム&流れ図 まとめ

- アルゴリズムとは?

⇒ 「問題解決するための手順のこと」 - 流れ図とは?

⇒ 「アルゴリズムを図で見える化したもの」 - 流れ図の3つの基本構造

- 順応型: a ⇨ b ⇨ c と順番に処理 (長方形)

- 分岐型:a ⇨ b or c と分かれ道(ひし形)

- 反復型:a ⇨ b ⇨ c を何度も繰り返す(八角形)

このブログでは、基本情報技術者試験をはじめとした「IT資格」に関する記事をたくさん公開しています。「アルゴリズム」や「流れ図」だけでなく、他の分野でも躓いているところがあるのであればぜひ他の記事も読んでみてください!

あなたにおすすめの次に読むべき記事