この記事で解決できる内容

※タップすると該当箇所までジャンプできます。

✅「平均アクセス時間の公式って何だっけ?」

✅「シーク時間・回転待ち時間・転送時間の違いがよくわからない…」

そんな悩みを解決できるように、本記事では磁気ディスクの平均アクセス時間の求め方をイチから丁寧に解説します。特に、基本情報技術者試験の過去問対策をしている方にとって必須の知識です。

僕も基本情報技術者試験の学習をした内容をアウトプットすることで、理解を深めてきたこともあり、IT資格の勉強に関しては「アウトプット」がとても大切。

「難しい数式が苦手…」という方でも理解できるように、図解・具体例つきで簡単に学べる構成にしているので、安心して読み進めてください!

ITパスポートや応用情報技術者試験など他のIT資格試験でも通用する知識になるので、ぜひ最後までご覧ください!

IT資格の最短攻略なら

合わせて読みたい

-

-

BizLearn基本情報講座の評判・口コミは?おすすめポイントまとめ

続きを見る

磁気ディスクの平均アクセス時間とは?

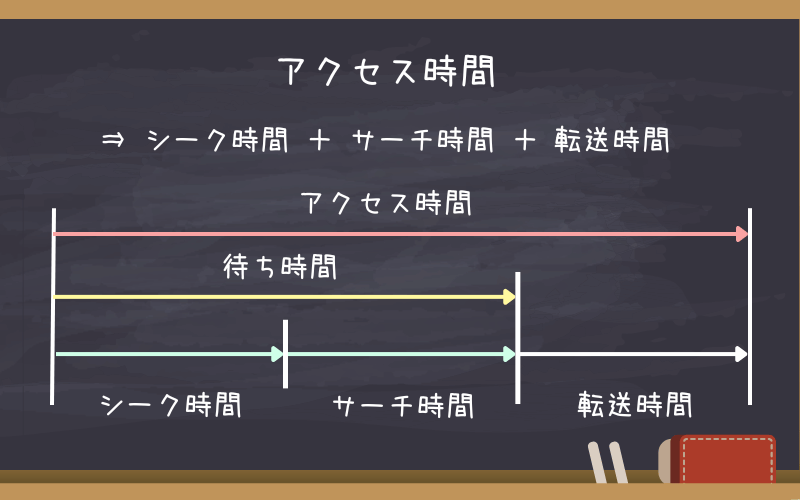

磁気ディスクにのアクセス時間とは、データの転送を命令してから、実際にデータの転送が完了するまでの時間のことで、大きく以下の3つの時間に分けることができます。

- シーク時間(位置決め時間)

- サーチ時間(回転待ち時間)

- データ転送にかかる時間

磁気ディスク装置のデータを読み込む流れを説明すると、目的のトラックに磁気ヘッドを動かし、磁気ヘッドの下になるまで待ち、やっとデータを転送し始めます。

磁気ディスクの構造についてもう少し詳しく知りたい人は以下の記事で解説しています。

>> 磁気ディスク装置の構造ーセクタ・ トラック・シリンダについて

合わせて読みたい

-

-

セクタ・トラック・シリンダの違いとは?磁気ディスクの構造をイメージで理解しよう【基本情報技術者試験】

続きを見る

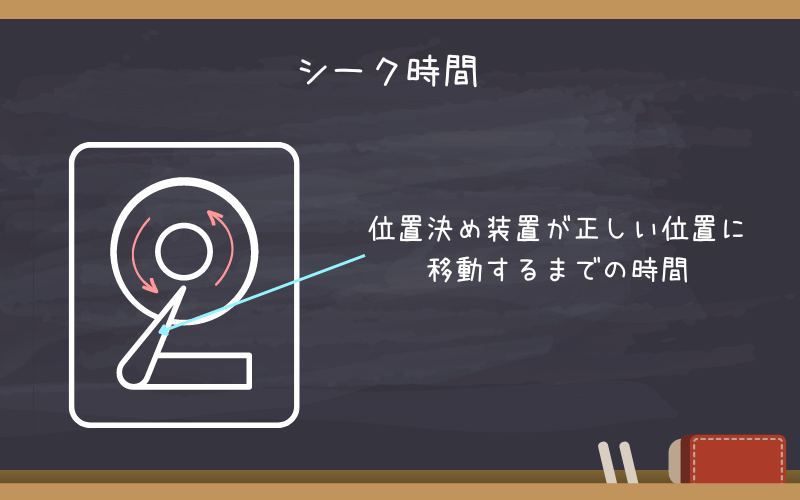

①シーク時間(位置決め時間)

シーク時間(位置決め時間)は、「位置決め時間(アクチュエータ)が、データがうまく回転してくる一に移動するまでの時間」です。

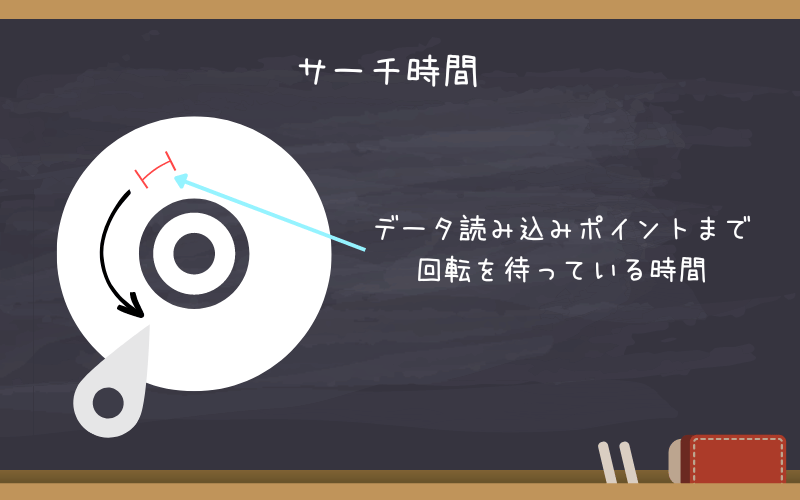

②サーチ時間(回転待ち時間)

サーチ時間(回転待ち時間)は、「データがアクチュエータの位置まで回転してくるのを待っている時間」のことです。

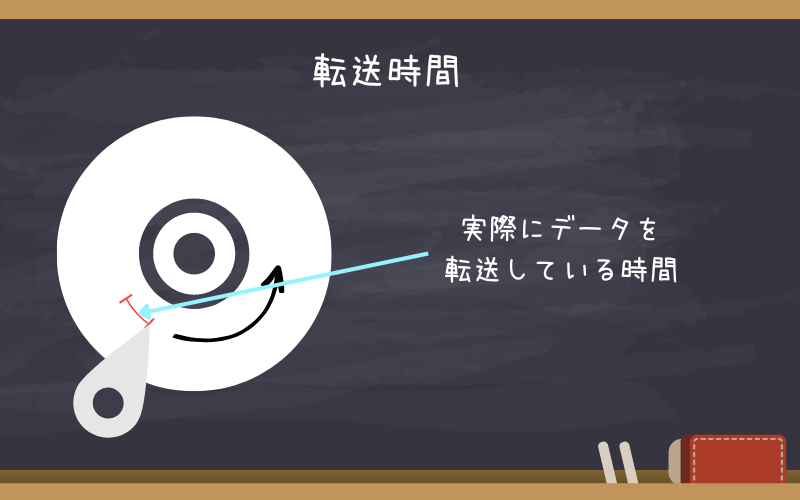

③転送時間

そして、転送時間が「実際にデータを転送している時間」のことです。

アクセス時間が何なのかがわかっていれば意外と簡単に計算できるようになります!!

【例題あり】平均アクセス時間の求め方や計算方法は?

平均アクセス時間とは、アクセス時間のもととなる、「シーク時間」「サーチ時間」「転送時間」をすべて平均にしたときの合計時間です。

そのため、平均シーク時間、平均サーチ時間、転送にかかる平均時間をそれぞれ求めていく、もしくは、シーク時間とサーチ時間を合わせて待ち時間ともいうので「平均待ち時間」を求めていく。

いずれかで求めることができます。以下の例題を解いてみましょう。

【例題】平均待ち時間の求め方

回転数が4,200回/分で,平均位置決め時間が5ミリ秒の磁気ディスク装置がある。この磁気ディスク装置の平均待ち時間は約何ミリ秒か。ここで,平均待ち時間は,平均位置決め時間と平均回転待ち時間の合計である。

ア.7

出典:平成22年春期 問12

イ.10

ウ.12

エ.14

平均待ち時間を求める問題が基本情報技術者試験で出題されていたので、解いてみましょう。平均待ち時間とは「平均シーク時間と平均サーチ時間の合計」というのが丁寧に問題文に書いてありますね。

問題文から読み取れる必要な要素は以下。

- 回転数 ⇒ 4200回/分

- 平均位置決め時間 ⇒ 5ミリ秒

平均サーチ時間(平均回転待ち時間)が分かれば、答えが出せそうです。

サーチ時間はデータの位置まで回転するのを待っている時間ですが、平均を求めるなら、1番短い時間(0秒)と一番長い1回転するのにかかる時間の半分で求められます。

回転数が4200回/分より、1回転するのにかかる時間が求められます。「60秒 ÷ 4200回転 =0.01428秒/回 = 14.2ミリ秒」すなわち平均サーチ時間は、「14.2ミリ秒の半分 ⇒ 約7ミリ秒」。

よって平均待ち時間は、5ミリ秒 + 7ミリ秒 = 12ミリ秒 ⇒ ウが答えとなります。

アクセス時間を求める過去問にチャレンジ

アクセス時間や、平均シーク時間などを求めるような問題はしばしば出題されています。しっかり解けるようにしておきましょう。

データの読み取りに要するアクセス時間を求める問題

表に示す仕様の磁気ディスク装置において,1,000バイトのデータの読取りに要する平均時間は何ミリ秒か。ここで,コントローラの処理時間は平均シーク時間に含まれるものとする。

ア.15.1

出典:平成22年 秋期 問14

イ.16.0

ウ.20.1

エ.21.0

| 回転数 | 6,000回転/分 |

| 平均シーク時間 | 10ミリ秒 |

| 転送速度 | 10Mバイト/秒 |

ではまず一問目をデータの読み取りに要するアクセス時間を求める問題の解説していきます。

「1,000バイトのデータの読取りに要する平均時間」の事をアクセス時間と呼ぶのは先述しているので、この問題はアクセス時間を求める問題と分かります。アクセス時間の求め方は以下。

アクセス時間 = 位置決め時間(シーク時間) + 回転待ち時間(サーチ時間) + 転送にかかる時間(転送速度)

まず、位置決め時間(シーク時間)は今回表に書いてある通りなので10ミリ秒

回転待ち時間は磁気ディスクが1回転する時間の半分なので1回転するのにかかる時間をまず求めます。6000回転/分 とあるので、1秒間では0.01秒、つまり10ミリ秒。このままだと1回転の時間であるため平均回転待ち時間は半分の5ミリ秒。

続いて転送にかかる時間を求めていきます。問題文に10Mバイト/秒とあるので1ミリ秒あたり、10000バイト転送に時間がかかることが分かります。今回の1000バイトのデータの読み取りなので、0.1ミリ秒の転送に時間がかかります。

よってアクセス時間 = 10 + 5 + 0.1 = 15.1ミリ秒 ⇒ アが答えとなります。

平均アクセス時間を求める問題

回転速度が5,000 回転/分,平均シーク時間が20ミリ秒の磁気ディスクがある。この磁気ディスクの1トラック当たりの記憶容量は,15,000バイトである。このとき,1ブロックが4,000バイトのデータを,1ブロック転送するために必要な平均アクセス時間は何ミリ秒か。

ア.27.6

出典:平成20年秋期 問21

イ.29.2

ウ.33.6

エ.35.2

最後は、平均アクセス時間を求める問題です。

「1ブロック転送するために必要な平均アクセス時間は何ミリ秒か。」とあるので、平均待ち時間(シーク時間 + サーチ時間) + 転送時間 で求められることが分かります。

平均アクセス時間 = 平均位置決め時間(シーク時間) + 平均回転待ち時間(サーチ時間) + 転送にかかる時間(転送速度)

平均シーク時間は問題文より 20ミリ秒。

平均サーチ時間は1回転する時間の半分より、60 ÷ 5000 ÷2 = 0.006

つまり6ミリ秒。

この問題のポイントは転送にかかる時間の求め方。1トラックあたりの記憶領域から、転送にかかる時間を求めるのがポイントです。

1回転するのにかかる時間が12ミリ秒と分かっていて、「1トラック当たりの記憶容量は,15,000バイトである。」とあるので、1回転でデータを読み書きすることができるのが15000バイトという事が分かる。

では4000バイトのデータを転送するには、4000 ÷ 15000 回転必要と分かるので、12ミリ秒 × (4000 ÷ 15000) = 3.2ミリ秒

よって答えは、20 + 6 + 3.2 = 29.2ミリ秒 ⇒ イ。

トラックってなんだっけ?となった人はこちらの記事でトラックに関する解説をしていますので、よろしければ読んでみてください!

関連記事:セクタ・ トラック・シリンダとは?磁気ディスクの構造【基本情報】

平均アクセス時間の計算以外!基本情報技術者試験おすすめ学習方法3選

平均アクセス時間の計算方法を学習している人の多くは、基本情報技術者試験の学習をしている人も多いのではないでしょうか?

もしも基本情報技術者試験を確実に1発で合格したいのであれば、参考書やオンライン学習サービスを利用するのがおすすめです。

以下のサービスを利用して基本情報技術者試験合格を目指してみてください!

基本情報技術者試験おすすめの学習方法

| 学習手段 | おすすめ度 | 特徴 | 向いている人 | 主なサービス例 |

|---|---|---|---|---|

| 本・参考書 | ・費用が安い ・自分のペースで進められる ・網羅性が高い | ・独学が得意な人 ・紙で学習したい人 | ・キタミ式 ・栢木先生 | |

| 動画講座(Udemy) | ・映像で理解しやすい ・1講座単位で学べる ・レビューが豊富 | ・図や動きで理解したい人 ・短期集中型 | ・Udemy ・YouTube | |

| オンライン通信講座 | ・カリキュラムが組まれている ・質問サポートあり ・スキマ時間に学べる | ・効率的に合格したい人 ・学習管理が苦手な人 | ・BizLearn ・スタディング |

本・参考書:おすすめ度

基本情報技術者試験の学習をするなら、マイペースにお金もそんなにかけずに、学習できる「本・参考書」がおすすめです。

僕が実際に中を見て確認した中でおすすめの参考書は以下の通り。

それぞれに、メリット・デメリットが存在しており、あなたの学習意欲が湧き上がる、よりわかりやすい参考書を選ぶ必要があります。

以下の記事では、それぞれの参考書がどんな人におすすめなのか、メリットやデメリットを紹介しているので、基本情報技術者試験を本や参考書で学習したい人は是非読んでみてください!

合わせて読みたい

-

-

基本情報技術者試験おすすめ参考書10選|独学で合格するための最新版テキストを厳選!【令和7年度対応】

続きを見る

動画学習:おすすめ度

| サービス名 | Udemy |

|---|---|

| 料金 | セールを活用すると1,000円~2,000円 |

| 学習形式 | 動画(講義形式) + スライドや資料あり |

| 対応範囲 | 科目A 科目B両方対応 |

| メリット | ・動画が複数に分かれていてスキマ時間に学習しやすい ・わからないところがあれば質問に対応してくれている |

| デメリット | ・セールがやっていないと高額(1万円程度) ・講師によって質に差がある |

| こんな人におすすめ | ・文章よりも動画派の人 ・スマホで学習したい人 |

| 公式サイト |

基本情報技術者試験を始めとするIT資格を学習するときは「動画学習」もおすすめ。無料で学習できるYouTubeもいいですが、個人的には体系的に学習ができるUdemyが最もおすすめです。

YouTubeは一つ一つの動画はわかりやすいかもしれませんが、そのチャンネルですべてを網羅できていない中途半端なこともあり、せっかくわかりやすいチャンネルなのに、動画の本数が少なかったりします。

一方で、Udemyであれば、一つの講座にどんな動画講義が含まれているのか、プレビューでどんな講師の方が説明してくれているのか、購入前に確認できるので安心です。

Udemyであればセールをうまく活用すれば本・参考書よりも安く購入できることもあります!

まずはセール状況の確認から始めてみてください!

オンライン通信講座:おすすめ度

基本情報技術者試験を、確実に1発で合格したいのであれば、「オンライン通信講座」を利用して最短最速で学習するのもおすすめです。

オンライン講座で学習することで、わからないところをすぐに質問できるため、挫折するリスクを下げてられますし、学習ペースも管理してくれるので、モチベーションの維持にもなり、より確実に合格を目指せます。

特に以下の3つのサービスがおすすめです。

基本情報技術者試験 おすすめオンライン講座

合わせて読みたい

-

-

基本情報技術者試験に合格するためのオンライン講座おすすめ3選

続きを見る

まとめ

今回は磁気ディスク装置のアクセス時間の求め方を解説していきました。コツさえ覚えてしまえば難しい計算はないので、しっかり理解しておきましょう。

もしもあなたが基本情報技術者試験の合格を目指しているのであれば、独学ではなくオンライン講座を利用するのがおすすめです。

オンライン講座のおすすめポイント

- 科目A(旧午前)試験が免除できる

- 挫折リスクが減る

- 過去問以外にもたくさんの問題演習が可能