この記事で解決できる内容

※タップすると該当箇所までジャンプできます。

基本情報技術者試験の過去問を解いていたら「セクタ」「トラック」「シリンダ」という知らないカタカナ言葉がたくさん出てきて困っています。

「セクタ」とは、磁気ディスク上でデータを記録・管理する最小単位のことです。

このセクタをはじめ、「トラック」や「シリンダ」といった構造は、HDD(ハードディスク)などの記憶装置の基本的な仕組みを理解するうえで非常に重要な用語です。

磁気ディスクの構造や仕組みを理解することでコンピュータの仕組みに少し詳しくなれます。また基本情報技術者試験やITパスポートでも問題のテーマとされることもあるのでITスキルを身に付けたい人は理解しておくことがおすすめです。

そこで今回は、セクタ・トラック・シリンダの違いと役割を図解つきでわかりやすく解説し、後半では実際の過去問にチャレンジできる演習コーナーも用意しています。

また、「参考書だけでは不安…」という方向けに、動画講座や通信講座を使った効率的な学習方法も紹介しているので、

これから試験勉強を始める方もぜひ参考にしてみてください!

合わせて読みたい

-

-

BizLearn基本情報講座の評判・口コミは?おすすめポイントまとめ

続きを見る

>> 基本情報技術者試験への一発合格を目指している人におすすめの学習方法はこちら

磁気ディスク装置とは

磁気ディスク装置とは、アルミニウムやガラスの円盤に磁性材料を塗ったディスクを取り付けることでデータを読み書きする装置のことです。

もっと身近なものでいうと「HD(ハードディスク)」や「HDD(ハードディスクドライブ)」のことです。

一昔前はフロッピーディスクと呼ばれる磁気ディスク装置も使われていましたがデータ容量が小さいため最近ではハードディスクが使われています。

ざっくりコンピュータに備わっている装置で「データを読み書きする」ってことだけ覚えておきましょう!

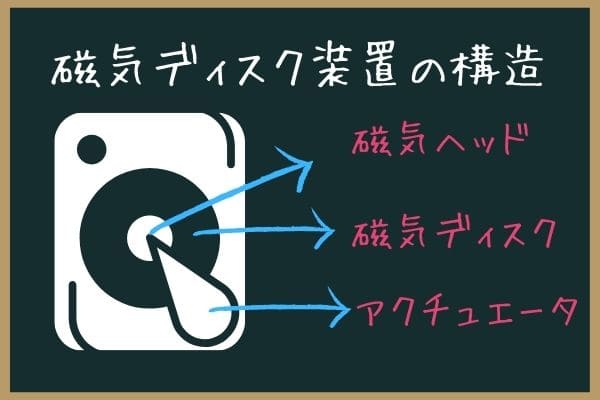

磁気ディスク装置の構造

磁気ディスク装置の構造を理解するには、以下の3つの役割を知っておけばOKです。

- 磁気ヘッド・・・データを読み書きするのに使われる部品(ペン)

- 磁気ディスク(プラッタ)・・・データを読み書きする場所(ノート)

- アクチュエーター・・・磁気ヘッドを目的の位置まで動かす装置(うで)

更に磁気ディスク装置の中の磁気ディスクは記憶領域の単位ごとに名称がセクタ・トラック・シリンダなどと名称分けされています。

基本情報技術者試験などでそれぞれの名称を覚えていれば楽に解けるような問題がしばしば出題されていますのでしっかり解説していきます。

ディスク内のどの部分のことを指しているのかざっくり知っておくだけでOK!

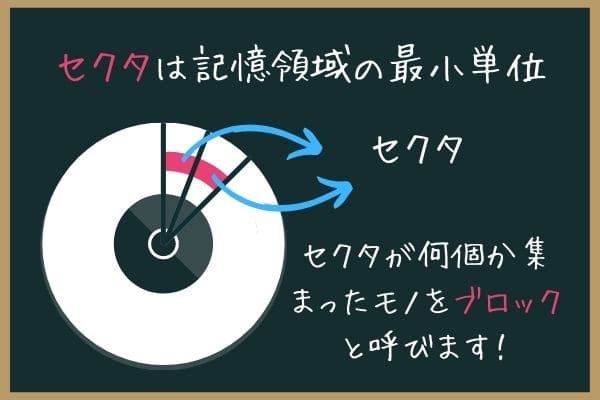

セクタ

セクタは磁気ディスクの記憶領域の最小単位の名称です。セクタが複数集まったものをブロックと呼ぶこともあります。

例えば、「セクタ4つを1ブロックとして管理されるシステムがある。」などと表現されることがあります。

ドーナツのひとかけらだと思っておけばわかりやすいのかなと思います。

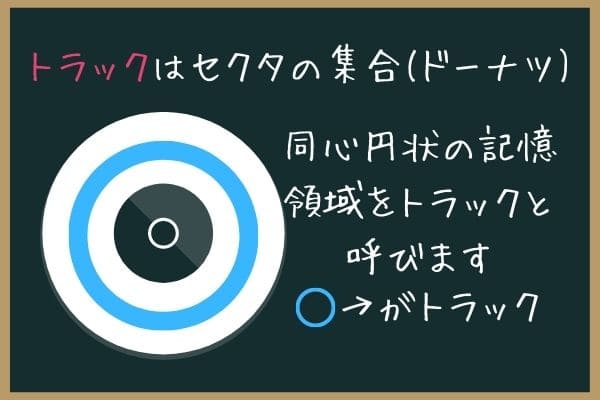

トラック

セクタやブロックが複数集まっている同心円状の部分、もっと平たく言うと1周するドーナツ状の部分をトラックと呼びます。

例えば、「セクタ20個が1トラックとなる磁気ディスク装置がある。」などと表現されることがあります。コレはドーナツが20等分されているようなイメージを持っていただければ良いです。

あとは、CD1枚をトラック、収録曲数をセクタと理解してもいいかもしれません!

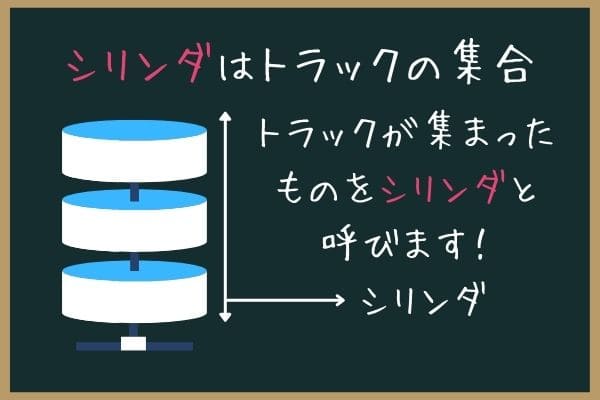

シリンダ

データの容量が大きいときは磁気ディスクは何枚か重なっています。そして複数のトラックが集まったものをシリンダと呼びます。

例えば、「この磁気ディスク装置はシリンダ1つにつき20個のトラックを持つ」などと表現されることがあります。

CDで例えると、TSUTAYAで10枚借りてきて重ねて置いてある状態がシリンダだと思ってください!

セクタとクラスタの違いは?

磁気ディスクやセクタ・トラック・シリンダに関する過去問にチャレンジ

それでは実際に磁気ディスクや、セクタ、トラック、シリンダの知識が問われた過去問にチャレンジしてみましょう。

ヘッドが移動するシリンダの総数を求める問題

磁気ディスク装置のヘッドが現在シリンダ番号100にあり,待ち行列にシリンダ番号120,90,70,80,140,110,60への入出力要求が並んでいる。次の条件のとき,ヘッドが移動するシリンダの総数は幾らか。

〔条件〕

1.入出力要求を並べ替えて,できるだけヘッドを一方向に動かし,シリンダ番号順に処理する,シーク最適化方式である。

2.現在のヘッドの移動方向は,シリンダ番号が増加する方向にある。

3.現在のヘッドの移動方向のシリンダに入出力要求がなくなったとき,ヘッドの移動方向を変える。

4.入出力要求の処理順序を変更しても,処理結果に影響はない。

5.処理中に新たな入出力要求は発生しない。ア.80 イ.120 ウ.160 エ.220

出典:平成23年秋期 問14

まず一問目は条件を読んで磁気ディスク装置の構造を理解し、磁気ヘッドが移動するシリンダの総数を求める問題です。まず問題文と条件を読んで磁気ディスク装置の構造を理解するところから始めます。

まず問題文から、シリンダには番号が振られていて、複数のシリンダの中から入出力要求されてヘッドが止まる(処理を行う)シリンダが「60・70・80・90・100・110・120・140」の7つだということがわかります。(他にもシリンダはあるけど、用事があって止まるのがこの7つって感じです。)

磁気ヘッドが効率よく移動するために、条件1、条件2のように磁気ヘッドはシリンダ番号100からまずはシリンダ番号が増加する方向に一方向に移動していきます。つまりまず磁気ヘッドが移動するのはシリンダ番号「100➡110➡120➡140」と移動していきます。

条件3、4、5より磁気ヘッドはシリンダ番号が減少する方向に一方向に移動していくが、処理中に新たな入出力要求は発生しないので、「140➡90➡80➡70➡60」へと移動して処理が終わります。

つまり、(140-100)+(140-60) = 120

答えはイとなります。

セクタの合計数を求める問題

500バイトのセクタ8個を1ブロックとして,ブロック単位でファイルの領域を割り当てて管理しているシステムがある。2,000バイト及び9,000バイトのファイルを保存するとき,これら二つのファイルに割り当てられるセクタ数の合計は幾らか。ここで,ディレクトリなどの管理情報が占めるセクタは考慮しないものとする。

ア.22

出典:平成21年秋期 問13

イ.26

ウ.28

エ.32

ア.22 イ.26 ウ.28 エ.32

2問目はファイルの保存に必要なセクタの数を求める問題です。

500バイトのセクタ8個を1ブロックとするので、1ブロックは4000バイトのファイルを保存します。

この問題で重要なのは「ブロック単位でファイルの領域を割り当てて」とあるので2000バイトのファイルを保存するのに、1ブロック使うため、セクタ数は8個となり、9000バイトのファイルを保存するには3ブロック必要なため、セクタ数は 3ブロック × 8個 = 24個

つまり答えは8個 + 24個で 32個 のエとなります。

データを記憶するときに必要なシリンダ数を求める問題

表の仕様の磁気ディスク装置に,1レコードが500バイトのレコード50万件を順編成で記録したい。50レコードを1ブロックとして記録するときに必要なシリンダ数は幾つか。ここで,一つのブロックは複数のセクタにまたがってもよいが,最後のセクタで余った部分は利用できない。

ア.960 イ.977 ウ.980 エ.1,000

出典:平成17年秋期 問2

| トラック数/シリンダ | 20 |

| セクタ数/トラック | 25 |

| バイト数/セクタ | 512 |

最後はレコードにデータを記録する時に必要なシリンダ数を求める問題です。

500バイト × 50レコード = 25000バイト ➡1ブロックのデータ量

表より、バイト数/セクタが 512 となるので、25000 ÷ 512 = 48.82・・・

最後のセクタで余った部分は利用できないので、1ブロック当たり49セクタ必要ということがわかります。

50万レコード記録するのに必要なブロック数は 50万レコード ÷ 50レコード =1万ブロックより、49万セクタ必要ということがわかりました。

あとは表に従って計算していきます。49万セクタ ÷ トラック = 25 よりトラック数は19600個。

19600トラック ÷ シリンダ = 20 より シリンダ数は980とわかります。

よって答えはウとわかります。

先に1レコード500バイトを50万レコード記録するなら、250,000,000バイト必要と求めてしまうと、ブロック単位で記録するのにセクタで考えてしまうことになるので注意しましょう!

独学が不安な人におすすめ!基本情報技術者試験の効率的な学習方法3選

セクタ トラック シリンダなど磁気ディスク装置について学習しているということは、基本情報技術者試験の対策として「とりあえず参考書を買ったけど、うまく進まない」「専門用語が多くて理解に時間がかかる」そんな悩みを持っていませんか?

独学での合格はもちろん可能ですが、あなたに合った学習スタイルを選ぶことが、効率よく理解を深め、合格への近道になります。

今回は、代表的な3つの学習方法【参考書・動画講座・オンライン通信講座】を比較しながら、それぞれの特徴とおすすめ教材をご紹介します。

基本情報技術者試験おすすめの学習方法

| 学習手段 | おすすめ度 | 特徴 | 向いている人 | 主なサービス例 |

|---|---|---|---|---|

| 本・参考書 | ・費用が安い ・自分のペースで進められる ・網羅性が高い | ・独学が得意な人 ・紙で学習したい人 | ・キタミ式 ・栢木先生 | |

| 動画講座(Udemy) | ・映像で理解しやすい ・1講座単位で学べる ・レビューが豊富 | ・図や動きで理解したい人 ・短期集中型 | ・Udemy ・YouTube | |

| オンライン通信講座 | ・カリキュラムが組まれている ・質問サポートあり ・スキマ時間に学べる | ・効率的に合格したい人 ・学習管理が苦手な人 | ・BizLearn ・スタディング |

書籍・参考書での学習|自分のペースで理解を深めたい人向け

まずは王道の学習スタイルである「書籍・参考書」での独学です。紙ベースでじっくり読み進めたい人や、ノートを取りながら学習したい人に向いています。

参考書には、試験範囲を網羅的に整理した情報が詰まっており、自分のペースで進められるのが最大の魅力です。

僕が実際に中を見て確認した中でおすすめの参考書は以下の通り。

それぞれに、メリット・デメリットが存在しており、あなたの学習意欲が湧き上がる、よりわかりやすい参考書を選ぶ必要があります。

以下の記事では、それぞれの参考書がどんな人におすすめなのか、メリットやデメリットを紹介しているので、基本情報技術者試験を本や参考書で学習したい人は是非読んでみてください!

合わせて読みたい

-

-

基本情報技術者試験おすすめ参考書10選|独学で合格するための最新版テキストを厳選!【令和7年度対応】

続きを見る

動画学習で理解力アップ|図解・アニメーションで視覚的に学べる

僕もそうなんですが、「文字だけの勉強が苦手…」「図で見ないとイメージが湧かない」という人には、動画で学べるUdemy講座がおすすめです。

特に、セクタ・トラック・シリンダなどのディスク構造や記録単位の概念は、図やアニメーションで視覚的に理解したほうが圧倒的に定着しやすくなります。

通勤・通学のスキマ時間や、手軽に学びたい方には動画講座が最適な選択肢です。

合わせて読みたい

-

-

Udemyで基本情報技術者試験合格を目指す!おすすめ講座5選!

続きを見る

オンライン通信講座で体系的に学ぶ|試験範囲を網羅した効率的な学習法

「自分でスケジュール管理するのが苦手」「全体を効率的に学びたい」「一発で絶対に合格したい!」そんな人には、オンライン通信講座の活用が最もおすすめです。

通信講座では、基礎から応用まで体系的にカリキュラムが組まれているため、学習漏れがなく、短期間での合格を目指せます。また、進捗管理やテスト機能なども付いており、独学よりもモチベーションを維持しやすいのが特徴です。

オンライン講座で学習することで、わからないところをすぐに質問できるため、挫折するリスクを下げてられますし、学習ペースも管理してくれるので、モチベーションの維持にもなり、より確実に合格を目指せます。

中でもおすすめなのが科目A試験を免除できるBizLearn(ビズラーン)です。

基本情報技術者試験 おすすめオンライン講座

合わせて読みたい

-

-

基本情報技術者試験に合格するためのオンライン講座おすすめ3選

続きを見る

まとめ

今回は磁気ディスク装置の構造、特に磁気ディスクの記憶領域であるセクタ・トラック・シリンダについて解説していきました。

もし基本情報技術者の資格取得を考えているなら、磁気ディスク装置の問題はアクセス時間を求める問題などと合わせると出題率も高いので、磁気ディスク装置の構造はしっかり理解しておきましょう。