この記事で解決できる内容

「PCM方式の計算問題って聞くと、一気に難しく感じませんか?」

基本情報技術者試験を始めとするIT資格試験で頻出の「PCM方式の計算問題」ですが、音声をデジタルデータに変換する仕組みを理解するだけでスムーズに解けるようになります。

例えば、「PCM方式による音声サンプリング」は、音の波形をどんなルールで数値化しているのかを理解すれば、一気にイメージしやすくなります。

そこで今回の記事は、

- PCM方式の基本から

- 計算の仕組み、考え方

- 実際に出題された過去問の解説まで

初学者でも「なるほど!」と納得できるように、図解や具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。

「なんとなく難しそう」と感じていたPCM方式を、この記事で “得意分野”に変えていきましょう!

PCM方式による音声サンプリングとは?

PCM方式による音声サンプリングとは、コンピュータが音声データ(アナログ信号)をどうやって認識し、処理を行うのか?を理解するための工程だと思ってください。

PCM方式とはパルス符号変調(Puls Code Modulation)の頭文字をとっているのですが、ただの音声をコンピュータに認識させる方法の一つくらいに覚えておくといいです。

そもそも、電話とかCDプレイヤーとか、どこかで発した音が、なぜ別の場所で聞けるのか疑問に思ったことはありませんか?PCM方式の音声サンプリングを理解すると少しわかるかもしれません。

それでは、具体的にどんな流れで、PCM方式による音声サンプリングを行っているのか、わかりやすく紹介していきますね!!

音声サンプリングはコンピュータが音声を音声だと認識するための第一歩目

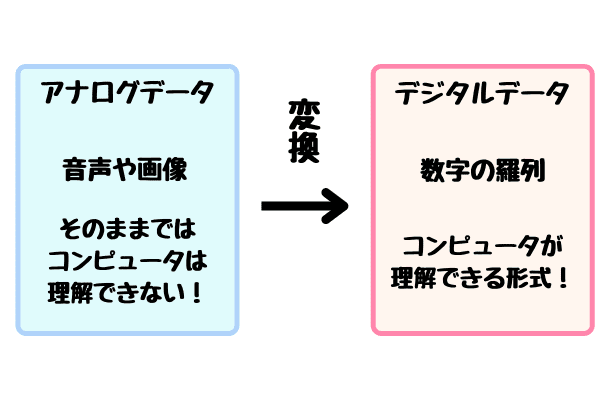

音声サンプリングとは、音声データを、コンピュータが「これは音声だね?」と理解できるようなコンピュータでも分かる形に変換する上で必要な工程です。

具体的には、音声や音は、空気の振動や波で伝えられているのはよく聞く話ですが、コンピュータが音声をどのような音なのかを理解するには、0や1の羅列に変換する必要があります。

コンピュータはありとあらゆる情報を0と1だけでしか判別できません!!

すなわち、空気の振動や波の大きさなどのアナログデータからコンピュータが理解できる0と1の羅列であるデジタルデータに変換する方法の一つとして有名なのがPCM方式です。

PCM方式によるアナログデータからデジタルデータへの変換の手順

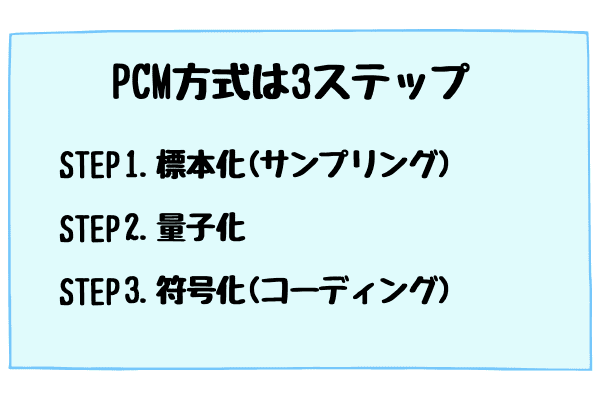

PCM方式(パルス符号変調方式)でアナログデータをデジタルデータへ変換する手順は、大きく3つのステップに分かれています。

- 標本化(サンプリング) 👉 一定時間ごとに切り取り

- 量子化 👉 とりあえず整数値で表せるように数値化

- 符号化 👉 コンピュータでも理解できる2進数に変換

それぞれの工程でどんなことをしているのか、図解してわかりやすく説明します!!

①標本化(サンプリング)

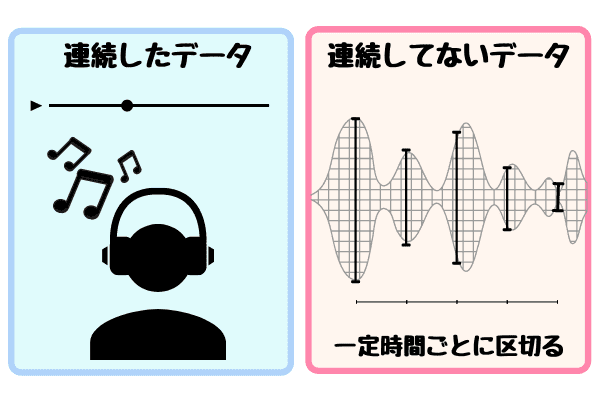

1つ目の工程である標本化(サンプリング)は、アナログデータの「連続的に変化する物理量」を一定時間ごとに分けて変化量を取り出してあげます。

「連続的に変化する物理量」がわかりづらいですよね。例えば、音声には大きさや高さなどの要素がありますが、出ている音はその瞬間瞬間で変わりますよね。瞬間瞬間で変わる音を、1秒から2秒の間にはこんな音〜。2秒から3秒まではこんな音〜。とわかりやすくするのです。

もう少しわかりやすいイメージだと、耳で聞くには再生しないと見れませんが、楽譜に変換してあげると止まって見えますよね。そんな音を見える化するようなイメージです。

②量子化

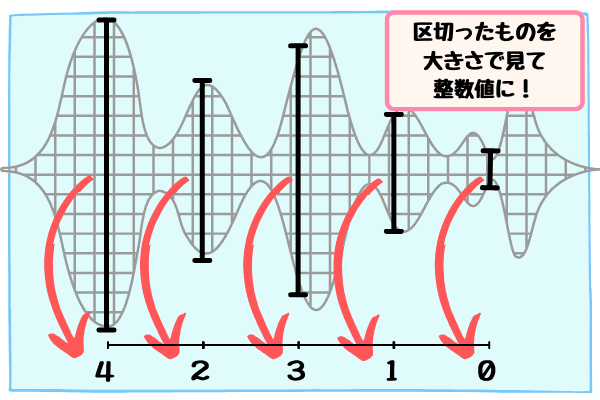

2つ目は量子化です。サンプリングによって取り出した連続していないデータを振幅幅という要素でいくつかの段階に分けて整数値で表してあげます。

例えば、ドの音は4、レの音は3とか波形だったものを整数値の羅列に変換するイメージです。(イメージしやすい例えです。)本来は、波状の音を整数値かさせています。

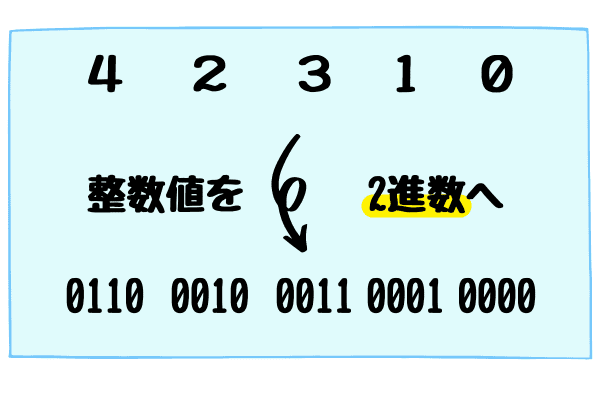

③符号化(コーディング)

そして最後に符号化(コーディング)を行います。

例えば、振幅幅が一定時間ごとに「4,3,1,1,2」であれば、0と1の羅列に変換する事ができ、「0101、0011,001,0001,0010」とコンピュータが理解できるような形に音声データを変換することができます。

標本化 👉 量子化 👉 符号化 3工程をこなすことで画像や音声などのアナログデータがコンピュータでも理解できるデジタルデータへ変換されます。

音声サンプリングに関する計算問題をわかりやすく解説

早速、音声サンプリングに関する計算問題を解けるように計算方法を紹介します。

PCM方式に音声サンプリングの例題

基本情報技術者試験では、PCM方式によって画像や音声などのアナログデータをデジタルデータに変換する過程を理解しているかどうかを問う問題が頻出されています。

例えばこちら。

音声のサンプリングを1秒間に11,000回行い,サンプリングした値をそれぞれ8ビットのデータとして記録する。このとき、512×106バイトの容量をもつフラッシュメモリに記録できる音声の長さは、最大何分か。

ア.77

出典:平成28年秋期 問25

イ.96

ウ.775

エ.969

例題解説

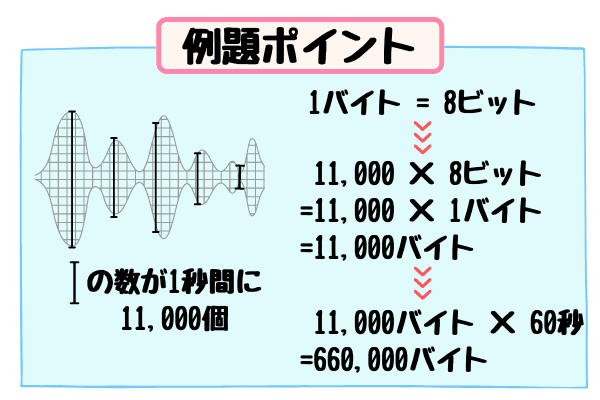

「音声のサンプリングを1秒間に11,000回行う」とあるので先で説明したサンプリングの説明「一定時間ごと」が1秒毎ということです。

「サンプリングした値をそれぞれ8ビットのデータとして記録する。」というのが、量子化と符号化を行うということです。1秒間に11,000回切り取った波形を8ビットのデータとして記録するわけです。

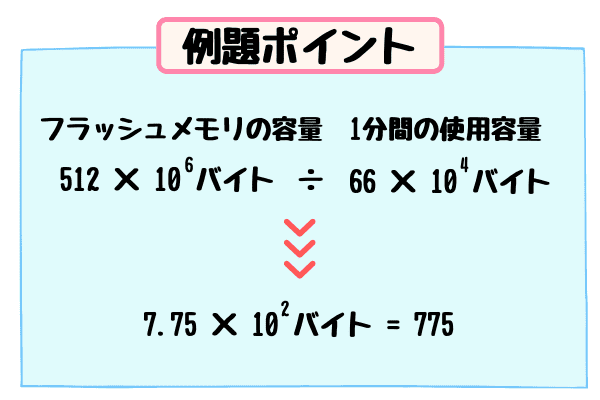

1秒間に11,000回サンプリングを行って、8ビットのデータとして記録すると、1分間に必要なデータ容量は、660,000 ✕ 8ビット。1バイト = 8ビット なので1分間に必要なデータ容量は660,000バイト= 66 ✕ 104バイトです。

フラッシュメモリの容量は512 ✕ 106バイトなので、512 ✕ 106バイト ÷ 66 ✕ 104バイト = 7.75 ✕ 102 = 775が答えだとわかります。よって答えはウです。

計算問題のように見えますが、実際は「音声のサンプリングを1秒間に11,000回行い,サンプリングした値をそれぞれ8ビットのデータとして記録する。」を見て、何をしているのかがわかっているのかを問う問題です。

過去問にチャレンジしよう!

音声サンプリングの流れを理解しているかを問う問題

音声などのアナログデータをディジタル化するために用いられるPCMにおいて、音の信号を一定の周期でアナログ値のまま切り出す処理はどれか。

ア.暗号化

出典:平成29年春期 問24

イ.標本化

ウ.符号化

エ.量子化

上記の例題は、アナログデータをデジタルデータへPCM方式で変換する際の流れを理解しているかを問う問題です。

標本化 ☛ 量子化 ☛ 符号化の流れでの変換でしたね。

それぞれがどのようなことをしているかは以下にまとめます。

- 標本化 👉 一定時間ごとに取り出す!

- 量子化 👉 とりあえずわかりやすい整数値に変換する!

- 符号化 👉 コンピュータも理解できる2進数に変換する!

よって、「一定の周期でアナログ値のまま取り出す処理」とあるので答えは標本化。イが答えです。

PCM方式で音声サンプリングの計算問題

PCM 方式によって音声をサンプリング(標本化)して 8 ビットのディジタルデータに変換し、圧縮せずにリアルタイムで転送したところ、転送速度は 64,000 ビット / 秒であった。このときのサンプリング間隔は何マイクロ秒か。

ア.15.6

平成28年春期 午前問4

イ.46.8

ウ.125

エ.128

今回は音声サンプリングの計算問題です。基本情報で頻出の問題なのでぜひとも解き方を理解しておきたいところ。

「圧縮せずにリアルタイムで転送したところ、転送速度は64,000ビット/秒 であった。」とあるので、1秒間に64,000ビット、アナログデータからデジタルデータへの変換が行われていることがわかります。

つまり、64000ビット ÷ 8ビット = 8,000回 の変換を行っていることがわかります。1秒間に8,000回の変換を行っているので、変換の間隔つまりサンプリング間隔は1 ÷ 8,000 = 0.000125。

問題文に「何マイクロ秒か。」とあるので、0.000125 ✕ 106 = 125マイクロ秒。よって答えはウ。

PCM方式の音声サンプリング以外にも!基本情報技術者試験の学習を効率化する方法3選

PCM方式の音声サンプリングを学習しているあなたは、すでに基本情報技術者試験の対策を始めている方も多いのではないでしょうか?

基本情報技術者試験は範囲がとにかく広く、出題分野によっては計算・暗記・理解とアプローチが異なるため、効率よく合格を目指すには自分に合った学習方法の選択が大切です。

以下のサービスを利用して基本情報技術者試験合格を目指してみてください!

基本情報技術者試験おすすめの学習方法

| 学習手段 | おすすめ度 | 特徴 | 向いている人 | 主なサービス例 |

|---|---|---|---|---|

| 本・参考書 | ・費用が安い ・自分のペースで進められる ・網羅性が高い | ・独学が得意な人 ・紙で学習したい人 | ・キタミ式 ・栢木先生 | |

| 動画講座(Udemy) | ・映像で理解しやすい ・1講座単位で学べる ・レビューが豊富 | ・図や動きで理解したい人 ・短期集中型 | ・Udemy ・YouTube | |

| オンライン通信講座 | ・カリキュラムが組まれている ・質問サポートあり ・スキマ時間に学べる | ・効率的に合格したい人 ・学習管理が苦手な人 | ・BizLearn ・スタディング |

そこで今回は、「本でじっくり読みたい人」「動画で感覚的に学びたい人」「講師のサポートで進めたい人」のために、3つのおすすめ学習法をご紹介します!

おすすめ学習方法①:本・参考書

基本情報技術者試験の学習をするなら、マイペースにお金もそんなにかけずに、学習できる「本・参考書」がおすすめです。

僕が実際に中を見て確認した中でおすすめの参考書は以下の通り。

それぞれに、メリット・デメリットが存在しており、あなたの学習意欲が湧き上がる、よりわかりやすい参考書を選ぶ必要があります。

以下の記事では、それぞれの参考書がどんな人におすすめなのか、メリットやデメリットを紹介しているので、基本情報技術者試験を本や参考書で学習したい人は是非読んでみてください!

合わせて読みたい

-

-

基本情報技術者試験おすすめ参考書10選|独学で合格するための最新版テキストを厳選!【令和7年度対応】

続きを見る

おすすめの学習方法②:動画学習

テキストだけだと「サンプリング周波数」「量子化ビット数」「転送速度」などの概念が抽象的で、計算式だけを覚えても本質がつかみにくいという声がよくあります。

そこでおすすめなのが動画講座での学習。

たとえば動画講座では、音の波形がどう切り取られ、数値化されるかをアニメーションや図解で視覚的に解説してくれるので、「なるほど!こうやってデジタル音声って作られてるんだ!」と納得しながら学習できます。

「テキストだけではイメージが湧かない…」という人には、動画講座×視覚×音声の組み合わせが学習効率をグッと上げてくれます。

中でもコスパ重視+わかりやすさ重視で選ぶなら、Udemy(ユーデミー)がベストな選択です。

関連記事:Udemyで基本情報技術者試験合格を目指す!おすすめ講座5選!

おすすめの学習方法③:オンライン通信講座

「1発で基本情報技術者試験に合格したい!」なら、オンライン通信講座の活用が圧倒的に効率的です。

基本情報技術者試験は、範囲が広く、計算・暗記・理解すべてが求められる総合力型の試験です。

独学でも合格は可能ですが、「どこから手をつけていいかわからない」「つまずいた時に質問できない」「ペース管理ができない」といった理由で挫折してしまう人が非常に多いのも事実。

オンライン通信講座なら、

- 最短で合格できるカリキュラム構成

- わからないところはすぐ質問できるサポート体制

- 学習スケジュールを自動で管理してくれる

など、独学の弱点をすべて補ってくれる仕組みがあります。

中でも特におすすめなのが、BizLearn(ビズラーン)という通信講座です。

合わせて読みたい

-

-

基本情報技術者試験に合格するためのオンライン講座おすすめ3選

続きを見る

まとめ

今回はPCM方式を用いた音声サンプリングの計算問題をわかりやすく解説しました。

計算問題と言っても、仕組みを理解していれば簡単な計算をするだけの問題でした。音声サンプリングとは何かと聞かれたら、「音声データをコンピュータが理解できるようにアナログデータからデジタルデータに変換する工程の1つ目」と覚えておきましょう。

基本情報技術者試験では、ITの学習が初めてであれば聞き慣れない言葉が数多く登場してきて混乱してしまうことがあるので、少しでも問題に触れる機会、「アウトプット」の回数を大事にしていきましょう。

次回は同じマルチメディアの中でも、用語解説問題にチャレンジできるように用語まとめの記事を作成しようと思っています。

この記事のまとめ

- 画像や音声データ人間にしか理解できない情報をアナログデータと呼ぶ

- コンピュータが理解できるデータをデジタルデータと呼ぶ

- アナログデータをデジタルデータに変換する方法の一つがPCM方式

- PCM方式は以下の3ステップで行われる

- 標本化(サンプリング) 👉 一定時間ごとに区切ることで連続的なデータから連続ではないデータへの変換を行う

- 量子化 👉 サンプリングによって取り出したデータを整数値に変換する

- 符号化(コーディング) 👉 整数値を2進数に変換することで機械でも理解できるようにする

]]>